|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

2008 年 9 月 8 日 星期 一 |

|

||

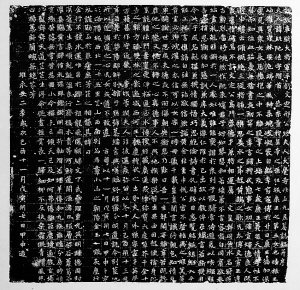

| 洛阳伽蓝兴盛事 北魏墓志见端倪 |

| 赵跟喜 |

北魏礼佛,与宗庙社稷同时,由于上行下效,不可遏止,使其成为我国历史上一个宗教狂热的时代,影响深远。佛教艺术之博大精深,于今所见云岗、龙门、敦煌三大石窟之造像壁画,皆可窥其辉煌。 洛阳佛寺,肇自东汉永平之初,始有白马一寺,历300年之久,到西晋永嘉年间,仅有寺院40余所。直到孝文帝迁都洛邑,佛寺陡然大增,最多时达到1367所,正如杨衒之所说:“王侯贵臣弃象马如脱屣,庶士豪家舍资财如遗迹。于是昭提栉比,宝塔骈罗,争写天下之姿,竟模山中之影,金刚与灵台比高,广殿共阿旁等壮。” 其因缘于孝文帝拓跋宏,由于全盘汉化的拓跋宏“善谈老庄、尤精释义”,迁都之始,宫阕未就,就到城西王南寺与沙门论义,以致“上既崇之,下弥企尚”,不到两年,“寺夺民居,三分且一”。不仅京城洛阳如此,“天下州镇,僧寺亦然”。 北魏王朝都洛40年,大规模的佛事工程有两件:一是在伊阙为文昭皇太后和世宗营建石窟三所,先后开凿20余年,工程浩繁;一是孝明帝时灵太后胡氏起造永宁寺,其工程伟巨,无与伦比。一时寺塔大兴,至神龟元年(公元518年),多达500余所。其侈糜浪费,触目惊心,佛道炽盛,僧侣众多,“至使王法废而不行”。 北魏佛事,其兴也勃,其败也速,“河阴之变”,元气大伤,至孝静帝迁都邺城时,洛阳日渐残破,佛寺随之损毁。武定五年(公元543年),杨衒之来到洛阳,见到的是“城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟,墙被蒿艾,巷罗荆棘,野兽穴于荒阶,山鸟巢于庭树”。昔日繁华京邑,已是一片废墟。 杨衒之“慨念故都,伤心禾黍,假佛寺之名,志帝京之事”。他为我们描绘了一幅北魏京城洛阳画图,其文章笔法,堪为绝唱。 时光流转,倏忽千年,昔日繁华京华,已不复再现;伽蓝梵音,也不复再闻。洛阳出土的两方北魏墓志却为我们掀开了那段历史的面纱。 《魏故昭玄沙门大统僧令法师墓志铭》于上世纪20年代末出土于洛阳东北盘龙冢村。法师俗姓杜,“爰在儿童,脱俗归道,学既多闻,善意兼济”,初为“嵩高闲居寺主”,后被征为“沙门都维那”。“北魏王朝曾设专门机构,有僧官管理僧众,僧官在州称维那,在台为都维那。《魏书·释老志》载:“(魏)立监福寺,又改为昭玄,有官属,以断僧务。”北魏时僧众犯法,除了杀人者按国法论处外,其余皆交昭玄僧令处置,由此可知,杜法师身为僧官沙门大统僧令,已是全国沙门最高权力的拥有者。 杜法师81岁辞世。天子追悼,并敕主书任元景诣寺宣慰,可谓得享殊荣。其墓志记载其于孝武帝永熙年间的事迹。 比丘尼元纯陀墓志亦于上世纪出土于洛阳。元氏为北魏皇室,恭宗景慕皇帝之孙任城康王之第五女。后嫁给车骑大将军平舒文定邢公为继夫人,邢公去世后,元氏便“舍身俗索,托体法门,弃置爱津,栖迟正水,专搜经藏,广通戒律”,皈依大觉寺为尼。北魏年间,战乱频繁,百姓为逃避征役,出家者甚多,王公贵族也多有剃度为僧者,以求福佑。 大觉寺在北魏洛阳城西阊阖门外,为广平王元怀舍宅所立,极尽华丽之工。在《洛阳伽蓝记》中,对其有所描述。 一册伽蓝记,梵响千载,它真实地记录了北魏京邑佛寺的兴亡;两方墓志铭,真切再现了那段可歌可泣的历史。 本版插图 玉明 |

|