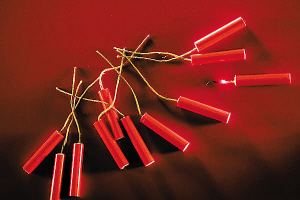

| | (全景网供图) |

|

我喜欢过年。在我的印象里,童年的欢乐总是和鞭炮的脆响连在一起。

在我的豫西老家,贴对联、放鞭炮是过年的两件大事,家家都重视。忙了一年,外出的人都赶回来了,家里该挑的水都挑了,该贴的对联都贴了,这时候再“噼里啪啦”地放一大挂鞭炮,人们会觉得很长脸,有一种人丁兴旺的喜气。

然而,那时我家穷,不贴对联,也放不起鞭炮。母亲挂在嘴边的话是:“富过年,穷也过年,不会把咱隔在年那边。”母亲的无奈和达观,反而使我们有了时时快乐的理由。那时,让我最快乐的事就是拾哑炮。

常常是这样的情形:村里只要有鞭炮声响起,我的第一反应便是辨明方向,然后飞奔而去。当硝烟散尽,我手里就会攥着不少未燃的哑炮。有时觉得“战利品”不够多,我就在可能燃放鞭炮的人家门口候着,耐心地等他们忙完,等来那令人兴奋的喧响。回家之后,那些属于自己的鞭炮就有了新生命,它们要么重新炸响,要么被弄断,拼成梅花的形状,然后腼腆地喷洒着红红的火焰。就是在这样一种简单的快乐里,我的年过得别致、幸福、难以忘记。

然而,这样的快乐在我十岁那年终止了。原因是家里丢了一挂鞭炮。

这挂鞭炮是哥哥买的,200响。姑姑给了哥哥五角钱让他买钢笔,他却冒险买了这挂鞭炮。哥哥对鞭炮的喜欢丝毫不亚于我,还不到过“小年”,他就急不可耐地买了鞭炮,藏在母亲放衣服的箱子里。每天放学,他都要把鞭炮拿出来,从头到尾地摸一遍,眼睛里满是得意。腊月二十六那天中午,他再到箱子里摸鞭炮时,鞭炮却不翼而飞了。他愤怒地告诉了父亲,父亲排查后,确认鞭炮是我偷了,依据是我知道鞭炮的藏处,我那么喜欢鞭炮,还有几个小伙伴的证言。

可是,我的确没偷。我拒不承认。我的态度被他们认为是不可救药,对付一个不可救药的人当然是打。巴掌、鞋底、扫帚轮番在我的屁股上制造着疼痛。最后他们甚至拿起切菜刀说要剁掉我的手。那是一个昏暗的下午,所有的人都认定一个虚假的事实,却没有人考虑我的感受。我咬紧牙,不再辩解,只是默默地流泪。直到浑身无力,我昏昏地睡去,晚饭也没有吃。

此后,我悄悄进行了调查,原来一个邻居拿走了鞭炮,并成功地嫁祸于我。当我把这个结果告诉父亲和哥哥的时候,他们先是不信,后是惊愕,最终是沉默。在他们看来,事情已经过去,即便真冤枉了我,也用不着向一个孩子道歉。但对那时的我而言,这件事却成了一个过不去的坎儿,坚硬地横亘在我的心上。我开始变得沉默寡言,过年时也不再去拾哑炮,甚至不想听到那欢叫的鞭炮声。尽管这样,那挂鞭炮还是时常在我的心里一个一个地炸响。有一种隐隐的疼痛像虫子一样,从我的屁股开始,慢慢爬上我的心头。这一疼,就是三十年!

时间真是一个奇妙的东西。现在,站在不惑的门槛上想这件事,我的心里已然没有了怨恨。试想,我们家如果不是那么穷,父亲和哥哥还会为一挂鞭炮而大动肝火吗?父亲有八个孩子,他一年四季都在土地上忙碌,除了给孩子们挣来吃的穿的,还要给他们交学费。父亲何尝不想贴一副对联放一挂鞭炮,在乡亲们面前风光风光?又想,童年的自己多有骨气呀,做就是做了,没做就是没做,不能含糊,哪怕挨一顿暴揍。

巧的是,昨天,在村外的场地上,我又碰到了那个偷炮的邻居。他的白发乱蓬蓬的,背也驮了。他吸着我递给他的烟,呵呵地笑着。他大概早已忘了,他的无端栽赃,曾经给一个少年造成多么深的伤害。但从见到他的那一刻起,我已经在心里彻底宽恕他了。是啊,三十年了,再大的事儿也成了一粒灰尘。而今,岁月的泥土已经掩埋了一切,在我的心田,一种新的绿意正在萌发。